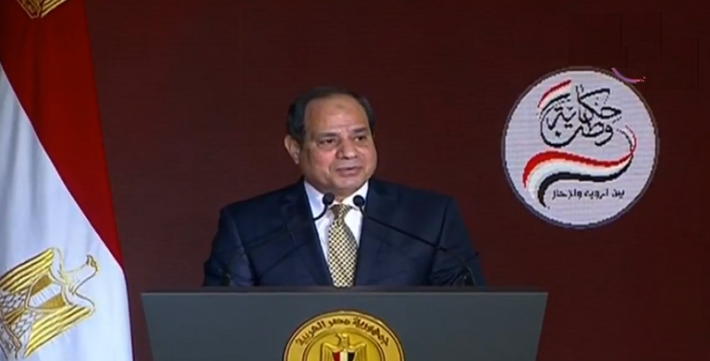

"حكاية وطن".. خطاب غير مطمئن

ممدوح الولي

21 يناير 2018

رغم ما سمعته بالخطاب الافتتاحى لمؤتمر حكاية وطن وبالكلمات الأخرى خلال جلساته، عن المشروع الوطنى الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن تبادل الرؤى والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر تتيح لصانع القرار بدائل وخيارت متعددة، وأن حقوق الإنسان والإختلاف السياسى من ثوابت الدولة المصرية، وأنه لا إقصاء لأى رأى سياسى معارض.

إلا أن أسلوب الإجابة على تساؤل أحد المواطنين حول إقصاء الأحزاب، والإصرار بالإجابة على أن هناك حقوقا صحية وتعليمية وتشغيلية أهم من الحريات السياسية، قد أعادنا إلى نقطة الصفر، بحيث أصبح تصديق كثير من المقولات السابقة أمرا بالغ الصعوبة، خاصة عندما تقارنه بالواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، بنينا خلالها من السجون ما لم يتم من قبل!

وعندنا تسمع عن الطلب من الشباب ألا يكتفوا بالفرجة والسكوت، وأن عليهم الحراك المستمر، ستتذكر الشباب القابعين في السجون منذ فترات طويلة لمجرد اختلافهم في الرأى مع النظام الحالى، ولو كان الخلاف حول ملكية مصر لتيران وصنافير أو حتى استهجان الموقف الأمريكى من القدس، في ظل مقولة أنه علينا أن نسمع له فقط دون غيره؟

لم يتم الانتقام من أحد!

وعندا تسمع أنه قد تم إعطاء الشباب الرقم الأهم في قائمة أولويات الدولة، ومراعاة احتياجاتهم على جميع المستويات، فسوف تصاب بالدهشة وأنت تشاهد واقع الشباب من حيث نسب البطالة العالية بين المتعلمين، وصعوبات الزواج والسكن وانتشار الإدمان، بل وتدهور الحالة الصحية حتى إن أحد أصحاب الشركات الكبار بالعاشر من رمضان، قد حذر من رفض تشغيل عدد كبير منهم بسبب تدهور المستوى الصحى.

وعندما تسمع أنه أنه لم يتم الانتقام من أحد في سيناء، بينما تسمع أنه تم إزالة المبانى بإمتداد خمسة كيلو مترات من الحدود الشرقية، وأن علينا أن نسعد بوجود نسبة 15% من البرلمان من النساء، بغض النظر عن وجود أى دور فاعل لهن.

وعندما تسمع عن وضع دستور متطور يحقق آمال المصريين، ستصاب بالدهشة أيضا في ضوء العديد من النصوص المعطلة بالدستور، خاصة المتعلقة بالحريات الشخصية للمواطين وبالإعلام، في ضوء إعلام الصوت الواحد وحجب المواقع الإلكترونية والتعدى على الملكية الخاصة وغيرها من الحقوق.

وعندا تسمع تقريعا بأنه لا يليق انتقاد البرلمان بشكل غير موضوعى، ستصاب بالحيرة لأنه من المفترض عندما يكون لدينا برلمان حقيقى، أن يكون هو البوتقة التي تستوعب كافة الآراء والإنتقادات لتحسين الأداء سواء للبرلمان أو للحكومة، ولأن الغالبية تتفق على أنه ليس لدينا برلمان بالمعنى المتعارف عليه للبرلمانات، فكيف لا يتم انتقاده؟

الوصاية على الناخبين

وعندما تجد أحد المرشحين للرئاسة يُسخر إمكانات الدولة لصالح حملته الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، ويبدأ حملته الانتخابية قبل الموعد المقرر لها رسميا في 24 فبراير القادم، فكيف تصدق الوعود والتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة عنوانا للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين؟

وعندما تسمع بأنه لن يتم السماح للفاسدين بالاقتراب من كرسى الحكم، أليس في ذلك وصاية على إرادة الناخبين الذين يناط بهم التمييز بين الصالح والطالح منهم، وكيف نترك لأحد المرشحين أن يكون هو الحكم على صلاحية منافسيه؟ ولعل ما حدث من تشهير إعلامى ومضايقات مع كل من أعلن نيته للترشيح خلال الشهور الأخيرة، شاهد واضح على ضعف الثقة في تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وهذه اللافتات التي تمتلىء بها الشوارع وتجازوت قيمتها العشرين مليون جنيه التي تمثل الحد الأقصى لنفقات الدعاية، وهذه الحملات لجمع التوقيعات التي جابت المحافظات لماذا تغافل عنها تطبيق نصوص قانون التظاهر والاجتماعات العامة، ومشاركة المحافظين بتلك الحملات لماذا لم تجد اعتراضا من الهيئة العليا للانتخابات باعتبارها لا تتفق مع القانون؟

وعندما تسمع عن النية للاستمرار في الاقتراض الداخلى والخارجى، رغم ما وصلت إليه القروض من حجم ضخم تلتهم فوائده وأقساطه نسبة 43% من الإنفاق العام بالموازنة، مما يعنى الاستمرار في الدائرة المفرغة للعجز بالموازنة، وتقليل الاستثمارات الحكومية لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

وعندما لا تسمع شيئا يطمئن رجال الأعمال على مصالحهم في ظل استمرار توغل الجيش بالنشاط الإقتصادى، فهذا أمر يرتبط بالناس أيضا لأنه ينعكس على فرص العمل التي تتيحها شركات القطاع الخاص لتخفيف البطالة، ويرتبط بتوفير السلع التي تخفف من ارتفاع الأسعار.

وعندما لا تسمع شيئا عن مصير آلاف المعتقلين بالسجون أو إعادة المواقع المحجوبة والقنوات الفضائية التي تم تعطيلها، مع فترة رئاسية جديدة، فهذه كلها أمور غير مطمئنة وغير مبشرة بتحقق الاستقرار الاجتماعى والسياسى خلال السنوات المقبلة، ولا تخدم مناخ الاستثمار.